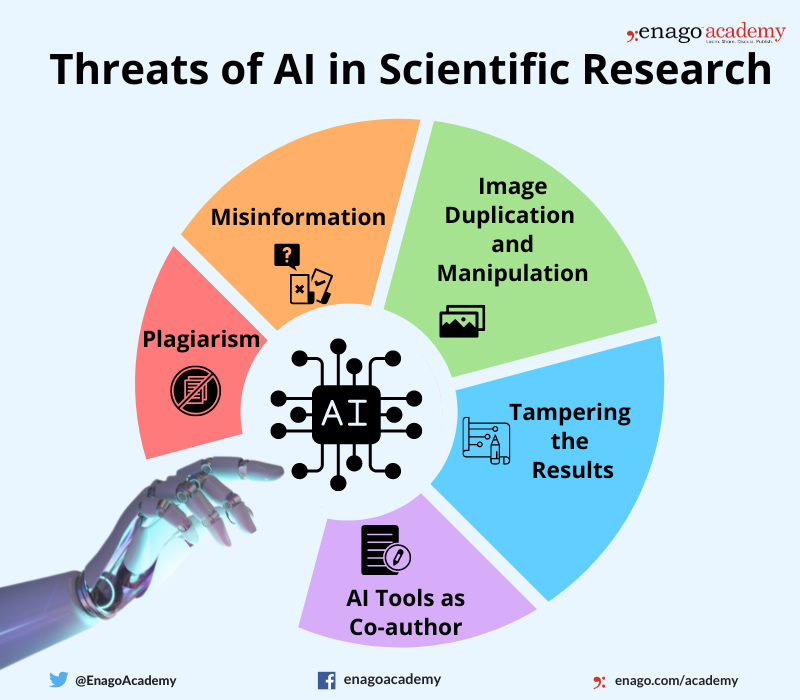

学术界正面临着人工智能时代的关键挑战,香港大学(HKU)近日曝光的案例,完美诠释了滥用AI技术可能给学术研究带来的风险。

港大博士生白翌明(音译)的研究论文因涉嫌伪造参考文献而陷入重大学术诚信风波。这篇题为《香港生育率变迁四十年》的论文于10月发表在Springer Nature旗下期刊《中国人口与发展研究》上,其中约24条参考文献被质疑可能由人工智能生成。

学术界的反应迅速而系统。Springer Nature已于11月14日在论文网络版添加编者按,表明对文献准确性的严重关切。出版方承诺将依据出版伦理委员会(COPE)准则展开彻查,彰显学术界维护研究诚信的决心。

该论文的合著情况使事件更显复杂。通讯作者、港大社会科学学院副院长叶兆辉公开承认了论文存在的问题,反映了学术机构对AI相关不当行为的高度重视。

港大方面同样反应迅速,强调其关于研究中使用人工智能的严格政策,并已启动标准调查程序。校方表示若查实存在学术不端,将采取适当措施。

这一事件折射出更广泛的学术隐忧:随着AI技术日益普及,学术界正面临数据造假、文献虚构等新型学术伦理挑战。这项本可提升研究效率的技术,同时带来了深刻的道德风险。

此案例为学术研究敲响警钟——AI工具固然是强大的研究助手,但其使用必须遵循负责任和透明的原则。技术滥用可能危及学术工作的核心理念:精确性、原创性与学术诚信。

白翌明论文调查绝非孤立事件。作为AI时代学术不当行为的代表性案例,其处理结果或将奠定学术机构应对技术伦理问题的基准,深刻影响未来科研创新与学术出版的规范框架。

随着AI技术持续渗透科研流程,学术界亟需建立兼顾技术创新与风险防控的完整体系。这要求学者、期刊与机构保持警惕,通过持续对话、完善伦理准则,坚守学术研究的至高标准。

港大案例以深刻的方式警醒我们:技术革新必须与伦理约束并重。它促使整个学术界以更前瞻、更透明、更负责的态度,面对汹涌而来的技术浪潮。